前回に続き、5月26日(日)に京都北山のサクラカフェで開かれた「彩ふ読書会@京都」の振り返りを書き綴ろうと思います。前回は午前の部=推し本披露会の様子を振り返りました。今回は午後の部=課題本読書会へと話を進めていきましょう。

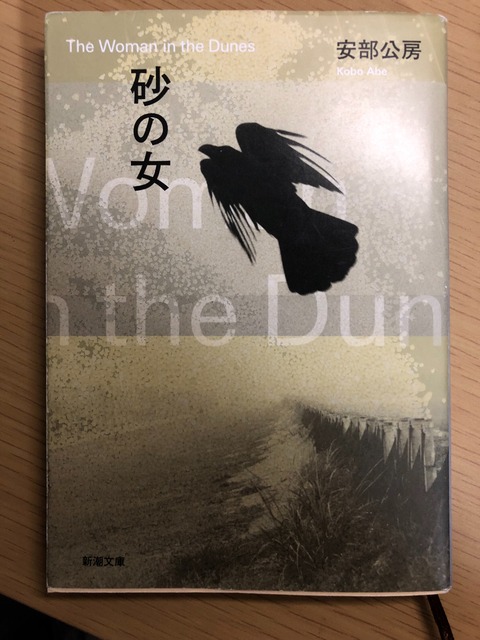

今回の課題本は、安部公房の『砂の女』です。

昆虫採集のために砂丘を訪れた「男」は、部落の者に宿の斡旋を頼んだ結果、砂でできた幅20メートルほどの穴に閉じ込められてしまう。穴の底には一軒のボロ家があり、30代くらいの女がひとりで暮らしている。放っておけばどこからともなく舞い来る砂に埋もれていくその場所で、女は毎晩スコップで砂を掻きだす仕事に従事していた。そんな非人間的な生活は御免だと、男は穴からの脱出を試みるが、遂に失敗し、穴の底で砂を掻きながら女と暮らし始める。——現実にはおよそあり得ないような不条理な出来事を描いた小説でした。と同時に、作中の出来事は僕らの生き様の隠喩になっているのではないかと思えるような作品でもありました。

さて、課題本読書会は13時40分ごろに始まり、1時間半ほど続きました。今回は21名の参加者がおり、3つのグループに分かれて読書会を行いました。最初の挨拶の後、グループの中で、課題本の感想や気になったことなどについて1時間余り話します。そして、15時を回ったところで、それぞれのグループの話を共有すべく、全体発表を行います。全体発表は、各グループの代表1名が、グループ内での話を要約して紹介するという形式です。全体発表の後、今後の活動のお知らせがあって、読書会は終了となります。

僕はCグループで話し合いに参加しました。メンバーは全部で7名。男性4名、女性3名という構成でした。初参加の方が1人いたほかは全員リピーターの方でしたが、まだ来始めたばかりの方からベテランまで色んな方が参加していました。進行役を務めたのは、今月京都読書会のサポーターになったばかりの男性でした。この男性、『砂の女』はあまりお気に召さなかったようで、どう場を回せばよいか直前まで悩んでいましたが、結果的には、「正直よくわからなかった」という男性の率直な感想が引き金となり、自然に場が盛り上がっていました。

それでは、トークの内容を詳しく見ていくことにしましょう。と、言いたいところなのですが——

今回の課題本読書会振り返りは、従来のそれとは違う構成で書いてみようと思います。

これまでは、会のライブ感を出すため、実際のトークで出た話を前から順番に紹介する形で、読書会を振り返っていました。しかし、この方法だと、僕自身が課題本を読んでどんなことを感じ考えたのかということや、読書会に参加して何を思い何に気付いたのかということが、十分に反省できないのです。自称・読書会サポーター兼レポーターとして、毎回振り返りまで書いておきながら、それぞれの読書会でどんなことを感じたり考えたりしたかを上手く消化できていないのは、なんとももどかしい……

そこで、今回の振り返りでは、まず、①僕自身は『砂の女』をどう読んだのかについてちゃんと書こうと思います。そして、そのうえで、②課題本読書会に参加して、自分の感想はどう変わったのか/変わらなかったのか、新たな発見はあったのかといった切り口から、読書会を振り返ろうと思います。これまでの振り返りに比べると、僕の存在がかなり前面に押し出される形になるので、少々鬱陶しいかもしれません。が、とにかく今回は、僕という一人の参加者の読書経験、そして読書会経験を丁寧に追跡することで、読書会に迫っていきたいと思います。

というわけで、僕は『砂の女』をどう読んだのかという話から始めようと思います。

◆ひじき氏、読書開始早々心挫ける

読書経験の話をすると言っておいていきなりこう言うのもどうかと思いますが、『砂の女』を読み始めて最初に出てきた感想は、「こりゃ無理だわ」でした。その思いに耐えて読み進めると、後で見るような考察も出てくるのですが、最初の数10ページを読んでいるうちはもう投げ出したくて仕方ありませんでした。

どうして読むのが辛かったのかを振り返ってみるに、一番の理由は、物語世界の映像が全く浮かんでこなかったことのように思います。小説を読むとき、僕はいつも頭の中に映像を思い浮かべるのですが、『砂の女』に関しては、映像化が全くできませんでした。物語の冒頭で、主人公の男が昆虫採集を目的に海辺の砂丘へ向かうシーンが出てくるのですが、ここがもう像を結ばない。まして、そのあとに続く砂地の様子や部落の姿は思い浮かべられないし、男が閉じ込められる砂の穴の形もいまいちピンと来ない。そして、穴の底に住む女の姿形が全くわからない——ここまで映像化できない作品に出会ったのは初めてのことでした。そして、それはすぐさま、作品の掴みどころのなさを意味しているように思われました。あまりのわからなさに、僕は匙を投げかけたのだと思います。

わからないと言えば、男が昆虫採集に勤しんでいるというのも、虫嫌いの僕には理解しかねることでした。男が追っているのはハンミョウという虫の新種なのですが、冒頭に出てくるハンミョウの解説についても、僕は「いや、いいから」と思っていたような気がします。それでも、ある時ふと思い立ってハンミョウの画像を検索してみました。すると出てきたのが、玉虫色のカミキリみたいなグロテスクな虫。僕はうげえと顔を背け、「ますますわからん」と思ってしまいました。

もう1つ、僕の心を萎えさせたものがありました。これまた冒頭に出てくる、砂の定義です。小説に四角四面の定義が出てくるという時点で、僕は結構しんどいものを感じていました。さらに、この定義の中に「直径2~1/16m.m.」という記述が出てくるのですが、そのためか、作中では砂がしばしば「1/8m.m.」と表現されています。これがもう決定的にムリ。何がどうムリなのかは上手く説明できないのですが、とにかくこの「1/8m.m.」で、僕の心はノックダウンさせられてしまいました。

以上、感想の出だしからいきなり、小説を読んでいてキツかったことの話を長々と書いてしまいました。とはいえ、一度読み出した本を途中で放り投げるのは僕の性に合わないし、読み切らなければ読書会で喋ることも見つからない。とにかく読み進めることにしました。その際、心が挫けてしまわないよう、1つのテーマを設定し自分なりに考察することにしました。その考察の話を続いて書くことにしましょう。

◆「砂」は何の象徴/比喩なのか?

僕が設定した考察のテーマは、「砂」は何の象徴/比喩なのか、というものでした。以下、個人的な解釈をそのまま書いてみようと思います。

僕が作中から拾い上げてきた砂のイメージは、〈法則に従って(=人間の意志の力の及ばないところで)さらさらと流れるもの〉〈力を加えると変形してしまう押し応えのないもの〉〈内に含んだ湿気を放出し人家を腐らせてしまうもの〉などでした。そんな砂の中に男は閉じ込められる。彼はその仕打ちに反発し、抵抗を試みますが、押し応えのない砂は、男の抵抗をするりとかわし、何もなかったかのようにさらさらと流れ続けます。そうこうするうち、男は抵抗の意欲を失い、砂の中の生活に慣れていく。人家と同様、男の抵抗力もまた腐ってしまい、現状に甘んじるという選択肢だけが残るのです。

そうしてみると、砂というのは、世間の波の象徴ではないかという気がしてきました。人は誰しも一度は世間に抗って生きていこうとする。けれども、その思いは押し流され、結局人は世間のうちに安住することを選んでしまう。僕は決して、人の軟弱さを嘆きたいわけではありません(自分だって同じように軟弱なのだから)。代わりに、それだけ世間というものは、押し応えがなく、ぬるりとしていて、太刀打ちできないのだ、というもどかしさが募るのでした。

このように、砂が世間の象徴なのだということが見えてきた辺りで、僕は漸く『砂の女』の凄さというものに気付くことができました。ここでいう凄さには2つの意味があります。1つは、僕らを取り巻く世界の姿を比喩的に暴き出しているという意味。そしてもう1つは、世間のような姿のないものを砂という見たり触れたりできるものでもって表現しているという意味です。特に後者は僕の興味をそそりました。これまで、世間や空気という表現で、僕らを取り巻く目に見えない力を表現しようとしたものには幾つも出会ってきました。しかし、『砂の女』では、同じものが「砂」という具体物の形をとって描かれている。僕はそのことを何度も何度も思い返しては「すげえすげえ」と心の中で繰り返していました。

◆見える「砂」、見えない全体像

男を取り巻く「砂」について考えるうち、もう1つ、僕の心に浮かんだ問いがありました。それは、男を砂の穴に閉じ込めた部落の人たちは何を象徴しているのか、というものでした。しかし、僕の関心(自分たちを取り巻く抗いがたい力への関心)から言えば、この問いはあまり意味のあるものではなかったように思います。というのも、作品を読み進めるうち、部落の人たちはただ不条理を押し付ける存在ではなく、むしろ彼らもまた世の不条理に晒されているということが見えてくるからです。

部落の人たちは常に県の役人との関係を気にしていますし、砂による被害(腐食や埋没)に誰も施策を打ってくれないことを嘆いています。辺境の地で社会の発展からも取り残されています。打つ手はないと諦めつつ、今の生活を守るために時折外の人間を囲い込み労働力化していく。そんな彼らもまた、不条理の末端に過ぎないのです。

そのように考えていくと、作品世界の中で男に襲い掛かる力の全体像は、結局見えないということになります。手近なところでは砂の押し応えのなさに抵抗力を奪われ、さらに視野を広げてみれば、結局のところ、何に抗えばいいのかの見えなさに途方に暮れる。『砂の女』という作品全体を通して描かれているのは、このように何層にも積み重ねられた、世の中の力の恐ろしさと、我々の打つ手のなさである。僕にはそのように思えてなりませんでした。

僕が事前に考えていたのは、およそこのようなことでした。では、こうした考え、更に、最初に書いたような「この小説ちょっと無理やわ」という感想を抱いていた僕にとって、読書会はどのような場になったのでしょうか。いよいよここから話は読書会へと移っていきます。と、言いたいところなのですが——

もう随分長くなってしまいましたので、読書会本編の振り返りは次回に譲ろうと思います。同じような感想が出てくることもあれば、僕が全く考えつかなかったような意見に出会うこともありました。穴の底に住む女のイメージに関する面白い意見も登場します。皆さま、次回もぜひご覧ください。

今回の課題本は、安部公房の『砂の女』です。

昆虫採集のために砂丘を訪れた「男」は、部落の者に宿の斡旋を頼んだ結果、砂でできた幅20メートルほどの穴に閉じ込められてしまう。穴の底には一軒のボロ家があり、30代くらいの女がひとりで暮らしている。放っておけばどこからともなく舞い来る砂に埋もれていくその場所で、女は毎晩スコップで砂を掻きだす仕事に従事していた。そんな非人間的な生活は御免だと、男は穴からの脱出を試みるが、遂に失敗し、穴の底で砂を掻きながら女と暮らし始める。——現実にはおよそあり得ないような不条理な出来事を描いた小説でした。と同時に、作中の出来事は僕らの生き様の隠喩になっているのではないかと思えるような作品でもありました。

さて、課題本読書会は13時40分ごろに始まり、1時間半ほど続きました。今回は21名の参加者がおり、3つのグループに分かれて読書会を行いました。最初の挨拶の後、グループの中で、課題本の感想や気になったことなどについて1時間余り話します。そして、15時を回ったところで、それぞれのグループの話を共有すべく、全体発表を行います。全体発表は、各グループの代表1名が、グループ内での話を要約して紹介するという形式です。全体発表の後、今後の活動のお知らせがあって、読書会は終了となります。

僕はCグループで話し合いに参加しました。メンバーは全部で7名。男性4名、女性3名という構成でした。初参加の方が1人いたほかは全員リピーターの方でしたが、まだ来始めたばかりの方からベテランまで色んな方が参加していました。進行役を務めたのは、今月京都読書会のサポーターになったばかりの男性でした。この男性、『砂の女』はあまりお気に召さなかったようで、どう場を回せばよいか直前まで悩んでいましたが、結果的には、「正直よくわからなかった」という男性の率直な感想が引き金となり、自然に場が盛り上がっていました。

それでは、トークの内容を詳しく見ていくことにしましょう。と、言いたいところなのですが——

◇ ◇ ◇

今回の課題本読書会振り返りは、従来のそれとは違う構成で書いてみようと思います。

これまでは、会のライブ感を出すため、実際のトークで出た話を前から順番に紹介する形で、読書会を振り返っていました。しかし、この方法だと、僕自身が課題本を読んでどんなことを感じ考えたのかということや、読書会に参加して何を思い何に気付いたのかということが、十分に反省できないのです。自称・読書会サポーター兼レポーターとして、毎回振り返りまで書いておきながら、それぞれの読書会でどんなことを感じたり考えたりしたかを上手く消化できていないのは、なんとももどかしい……

そこで、今回の振り返りでは、まず、①僕自身は『砂の女』をどう読んだのかについてちゃんと書こうと思います。そして、そのうえで、②課題本読書会に参加して、自分の感想はどう変わったのか/変わらなかったのか、新たな発見はあったのかといった切り口から、読書会を振り返ろうと思います。これまでの振り返りに比べると、僕の存在がかなり前面に押し出される形になるので、少々鬱陶しいかもしれません。が、とにかく今回は、僕という一人の参加者の読書経験、そして読書会経験を丁寧に追跡することで、読書会に迫っていきたいと思います。

というわけで、僕は『砂の女』をどう読んだのかという話から始めようと思います。

◇ ◇ ◇

◆ひじき氏、読書開始早々心挫ける

読書経験の話をすると言っておいていきなりこう言うのもどうかと思いますが、『砂の女』を読み始めて最初に出てきた感想は、「こりゃ無理だわ」でした。その思いに耐えて読み進めると、後で見るような考察も出てくるのですが、最初の数10ページを読んでいるうちはもう投げ出したくて仕方ありませんでした。

どうして読むのが辛かったのかを振り返ってみるに、一番の理由は、物語世界の映像が全く浮かんでこなかったことのように思います。小説を読むとき、僕はいつも頭の中に映像を思い浮かべるのですが、『砂の女』に関しては、映像化が全くできませんでした。物語の冒頭で、主人公の男が昆虫採集を目的に海辺の砂丘へ向かうシーンが出てくるのですが、ここがもう像を結ばない。まして、そのあとに続く砂地の様子や部落の姿は思い浮かべられないし、男が閉じ込められる砂の穴の形もいまいちピンと来ない。そして、穴の底に住む女の姿形が全くわからない——ここまで映像化できない作品に出会ったのは初めてのことでした。そして、それはすぐさま、作品の掴みどころのなさを意味しているように思われました。あまりのわからなさに、僕は匙を投げかけたのだと思います。

わからないと言えば、男が昆虫採集に勤しんでいるというのも、虫嫌いの僕には理解しかねることでした。男が追っているのはハンミョウという虫の新種なのですが、冒頭に出てくるハンミョウの解説についても、僕は「いや、いいから」と思っていたような気がします。それでも、ある時ふと思い立ってハンミョウの画像を検索してみました。すると出てきたのが、玉虫色のカミキリみたいなグロテスクな虫。僕はうげえと顔を背け、「ますますわからん」と思ってしまいました。

もう1つ、僕の心を萎えさせたものがありました。これまた冒頭に出てくる、砂の定義です。小説に四角四面の定義が出てくるという時点で、僕は結構しんどいものを感じていました。さらに、この定義の中に「直径2~1/16m.m.」という記述が出てくるのですが、そのためか、作中では砂がしばしば「1/8m.m.」と表現されています。これがもう決定的にムリ。何がどうムリなのかは上手く説明できないのですが、とにかくこの「1/8m.m.」で、僕の心はノックダウンさせられてしまいました。

以上、感想の出だしからいきなり、小説を読んでいてキツかったことの話を長々と書いてしまいました。とはいえ、一度読み出した本を途中で放り投げるのは僕の性に合わないし、読み切らなければ読書会で喋ることも見つからない。とにかく読み進めることにしました。その際、心が挫けてしまわないよう、1つのテーマを設定し自分なりに考察することにしました。その考察の話を続いて書くことにしましょう。

◆「砂」は何の象徴/比喩なのか?

僕が設定した考察のテーマは、「砂」は何の象徴/比喩なのか、というものでした。以下、個人的な解釈をそのまま書いてみようと思います。

僕が作中から拾い上げてきた砂のイメージは、〈法則に従って(=人間の意志の力の及ばないところで)さらさらと流れるもの〉〈力を加えると変形してしまう押し応えのないもの〉〈内に含んだ湿気を放出し人家を腐らせてしまうもの〉などでした。そんな砂の中に男は閉じ込められる。彼はその仕打ちに反発し、抵抗を試みますが、押し応えのない砂は、男の抵抗をするりとかわし、何もなかったかのようにさらさらと流れ続けます。そうこうするうち、男は抵抗の意欲を失い、砂の中の生活に慣れていく。人家と同様、男の抵抗力もまた腐ってしまい、現状に甘んじるという選択肢だけが残るのです。

そうしてみると、砂というのは、世間の波の象徴ではないかという気がしてきました。人は誰しも一度は世間に抗って生きていこうとする。けれども、その思いは押し流され、結局人は世間のうちに安住することを選んでしまう。僕は決して、人の軟弱さを嘆きたいわけではありません(自分だって同じように軟弱なのだから)。代わりに、それだけ世間というものは、押し応えがなく、ぬるりとしていて、太刀打ちできないのだ、というもどかしさが募るのでした。

このように、砂が世間の象徴なのだということが見えてきた辺りで、僕は漸く『砂の女』の凄さというものに気付くことができました。ここでいう凄さには2つの意味があります。1つは、僕らを取り巻く世界の姿を比喩的に暴き出しているという意味。そしてもう1つは、世間のような姿のないものを砂という見たり触れたりできるものでもって表現しているという意味です。特に後者は僕の興味をそそりました。これまで、世間や空気という表現で、僕らを取り巻く目に見えない力を表現しようとしたものには幾つも出会ってきました。しかし、『砂の女』では、同じものが「砂」という具体物の形をとって描かれている。僕はそのことを何度も何度も思い返しては「すげえすげえ」と心の中で繰り返していました。

◆見える「砂」、見えない全体像

男を取り巻く「砂」について考えるうち、もう1つ、僕の心に浮かんだ問いがありました。それは、男を砂の穴に閉じ込めた部落の人たちは何を象徴しているのか、というものでした。しかし、僕の関心(自分たちを取り巻く抗いがたい力への関心)から言えば、この問いはあまり意味のあるものではなかったように思います。というのも、作品を読み進めるうち、部落の人たちはただ不条理を押し付ける存在ではなく、むしろ彼らもまた世の不条理に晒されているということが見えてくるからです。

部落の人たちは常に県の役人との関係を気にしていますし、砂による被害(腐食や埋没)に誰も施策を打ってくれないことを嘆いています。辺境の地で社会の発展からも取り残されています。打つ手はないと諦めつつ、今の生活を守るために時折外の人間を囲い込み労働力化していく。そんな彼らもまた、不条理の末端に過ぎないのです。

そのように考えていくと、作品世界の中で男に襲い掛かる力の全体像は、結局見えないということになります。手近なところでは砂の押し応えのなさに抵抗力を奪われ、さらに視野を広げてみれば、結局のところ、何に抗えばいいのかの見えなさに途方に暮れる。『砂の女』という作品全体を通して描かれているのは、このように何層にも積み重ねられた、世の中の力の恐ろしさと、我々の打つ手のなさである。僕にはそのように思えてなりませんでした。

◇ ◇ ◇

僕が事前に考えていたのは、およそこのようなことでした。では、こうした考え、更に、最初に書いたような「この小説ちょっと無理やわ」という感想を抱いていた僕にとって、読書会はどのような場になったのでしょうか。いよいよここから話は読書会へと移っていきます。と、言いたいところなのですが——

もう随分長くなってしまいましたので、読書会本編の振り返りは次回に譲ろうと思います。同じような感想が出てくることもあれば、僕が全く考えつかなかったような意見に出会うこともありました。穴の底に住む女のイメージに関する面白い意見も登場します。皆さま、次回もぜひご覧ください。

コメント